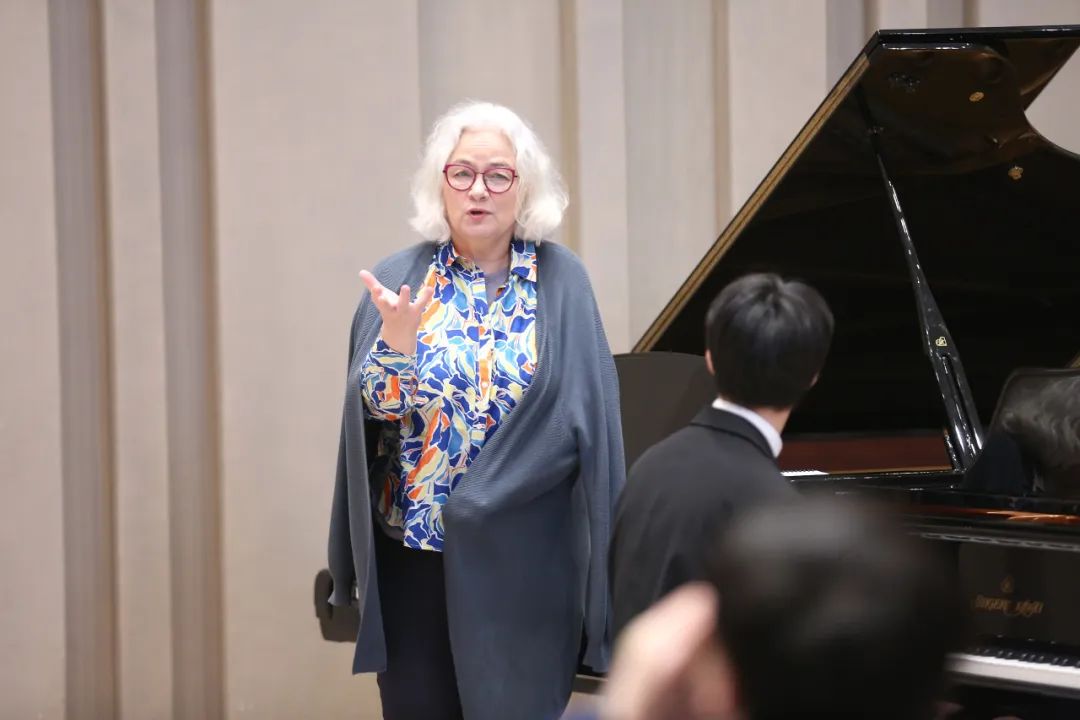

活动回顾|2025上海音乐学院国际钢琴大师班(二)

肖邦国际钢琴比赛评委

爱娃·波布洛斯卡

分享演奏肖邦作品的真谛

2025年3月15日,上海音乐学院国际钢琴大师班圆满落幕。本次大师班特邀肖邦国际钢琴比赛评委、波兰著名钢琴家爱娃·波布洛斯卡(Ewa Pobłocka)担任主讲嘉宾。波布洛斯卡教授是华沙第十届肖邦国际钢琴比赛(1980年)、韦尔切利国际维奥蒂音乐比赛(1977年)和波尔多国际桂冠青年节(1979年)的获奖者,曾与世界众多知名交响乐团合作,并在欧洲多家广播电台及德意志留声机等唱片公司录制了50多张获奖唱片。作为一名杰出的教育家,她任教于比得哥什音乐学院,并在多个国家教授大师班,担任顶级钢琴赛事评委。

大师课篇

爱娃在公开课上反复强调精准读谱的重要性,要求学生在演奏时,必须细致入微地解读乐谱上的每一个符号,尤其是力度记号与重音标记。力度记号不仅是音响的强弱效果,更重要的是背后所蕴含的意义。她注重引导学生发现音乐中的关键音,这些关键音就像是音乐故事中的某些重要情节,可以通过力度或时间的调整来强调。

在弹性节奏(rubato)的理解上,她谈到自己年轻时与指挥探讨rubato处理时,得到的建议是“一位钢琴家可以做任何想做的事情,但不应该被听到”。可见,弹性节奏的运用必须适度,如同大树,左手是树根,右手如风中之叶,rubato的自由与稳定之间需要精妙的平衡。玛祖卡的难度很大程度上源于其不同舞曲风格带来的复杂性,尤其是繁杂的弹性节奏。为了更准确地演奏这些弹性节奏,她建议演奏者在学习阶段先严格练习节奏,去掉弹性和自由,之后再根据玛祖卡的具体特征处理第一拍、通常的第二拍延长或第三拍加重,并适当添加踏板。

爱娃格外强调音乐情绪的重要性,指出每一首玛祖卡或其中不同的主题都会聚焦不同的音乐情绪。通过给出具体性格的比喻,帮助学生去更好地理解和表达音乐,为了让他们更易于掌握玛祖卡的三拍子节奏,她还用了许多常见单词的发音做类比来进行启发。在肖邦谐谑曲的教学中,爱娃同样关注音乐的情绪,对音乐中一些容易引起误解的部分,她明确提出并非都是英雄性质,更应注重其歌唱性。她再次强调了弹性节奏的重要性,指出每次的rubato都应有所不同,并提到了有关黑暗与恐怖的音乐情绪,去丰富学生对音乐情感的理解。关于肖邦作品的触键发音,爱娃反对敲击性质的做法,指出应该以一种更加细腻和自然的方式去触键,使声音圆润和富有表现力,对于强烈力度的理解应该是广袤的、巨大的,而不仅仅是声音的更响、更重。

肖邦夜曲应保持速度的行进,不能走走停停,许多发音要延长,明确表现并且听到余音,但不能为之过慢。这与之前其他题材作品的教学要求是相通的。爱娃指出,左手永远要帮助右手,弹奏时头脑中要明确知道右手在做什么,左手不应打断右手的音乐目标。对于极轻力度、激动等音乐术语,不应浮于表面进行文字翻译,而应该体会深层音乐情绪中的恐怖色彩。连续的快速进行也可理解为内心的颤抖,不应如机械一般切断音乐的进行。在慢速的长音演奏时,内心应该有小的节律,而在音乐织体明确写出琐碎小音符时,心中却应装着大山大河,不聚焦于眼前的小事。(文/齐欢)

在大师课上,波布洛斯卡教授特别强调“忠于原谱”的重要性。她指出,乐谱是作曲家意图的直接体现,演奏者必须尊重并深入理解其中的每一个标记。除了对乐谱的精准诠释,教授还特别强调了声音质量的重要性。她指出,演奏者需要学会“听”——不仅要听见声音的质感和层次,还要敏锐地捕捉到每一个音符的细微变化。她建议选手们在演奏时保持开放且专注的听觉,提醒演奏者根据场地大小和钢琴特性灵活调整声音效果,确保声音能够清晰、准确地传达给听众。

波布洛斯卡教授还特别强调了音乐的表现力与肖邦作品中的诗意与深度。她指出,许多演奏者容易忽视乐句的走向,无论是和弦之间的连接还是快速跑动的乐句,都需要有清晰的方向感。她比喻,音乐就像流动的溪水,必须知道它流向何方,音符从来不是孤立存在的。

波布洛斯卡教授不仅为即将登上肖赛舞台的中国选手们提供了宝贵建议,也为他们加油打气。她强调:“比赛中稳定发挥和积极准备至关重要。选手们应放平心态,认真准备,同时大胆、放松地享受每一次上台的机会。”由于比赛时间临近,她建议选手们进行细致的读谱练习,确保对乐谱的每一个细节都了如指掌。 丘西亚诺从旋律的线条、对比、张力等多个方面入手,给予了同学们宝贵的建议。正如他所说:“演奏者要敏锐地感知到肖邦音乐的内在脉搏。”他带领大家进一步走近作品,感受肖邦音乐的独特魅力。(文/洪逸珊)

讲座篇

讲座一开始,爱娃便引用肖邦生活时代的乐评文献,介绍当时乐评人以及民众对他的认识。这些直接的、有参考价值的一手资料,对后人构建肖邦式的音乐审美观是极其重要的。资料中,肖邦曾多次被描述为一个“朴实无华的外国年轻人”,其演奏就如同他的作品一样“像明月般清澈”,这在那个崇尚炫技、过分个人化的欧洲乐坛这是反其道而为之的。文献还提到,他的音乐带有一种天真,永远关乎音乐本真的特质,其手指触键传达着优雅和稳健,完全摒弃浮夸的修辞。独特的演奏风格使得肖邦从一开始,便能让人察觉到他的与众不同,也使其迅速地从一位名不见经传的年轻演奏者,与真正的艺术家联系起来。

肖邦的音乐源自梦幻诗性,其一生不断创作的玛祖卡,有许多都是源自他少年时代在乡间游历时所经历的声音景观,如婚礼场景、节庆等。音乐中那些花环中小铃铛的金属碰撞声以及民俗乐团演奏的旋律都被肖邦进行了艺术化的创作,因此玛祖卡更多的是离别乡愁的、眼泪的味道。通过三组玛祖卡,爱娃谈到早期的此类作品更多是体现舞蹈性,多于歌唱性,转调较少,有些只建立于一种主要的玛祖卡舞蹈类型之上。到了中期,各种复杂的音乐元素相互交织,转调变得更为复杂,尾声也更加长大,使人不禁联想到民族主义歌剧。肖邦的最后一首玛祖卡常被认为是他晚期重要的音乐诗篇,精美的尾声融入了高超的复调技巧。

技巧上,演奏者需要掌握快速而准确的弹奏方法,以表现作品中的回旋式旋律和强烈的和声进行。肖邦玛祖卡中rubato的运用十分常见。这种弹性处理要求演奏者在整体上保持基本速度的同时,对其中的各个单拍速度做出细微变化,以使得旋律与节奏更加地富有生机。肖邦音乐中最难的是弹性伸缩节奏的演奏,重点是要去想象左手要如指挥般稳定地打着拍子,同时让右手去做自由变化。此种方式需要具有精准呈现音乐内在节奏和情感动力的能力,左手的稳定拍子为音乐提供了坚实的基础,而右手的自由变化则赋予演奏以灵动性和表现力。独特的技巧使肖邦的音乐在保持结构完整性的同时,又充满了无限的变化与情感深度。

通过两幅画作与肖邦音乐的类比,爱娃阐述了艺术之间相通的情感表达。第一幅画作名为《秋老虎》,描绘了夏日末时的场景,季节的转折点既有夏日的热烈,又有秋天的萧瑟,营造出一种复杂而微妙的情感氛围。观者在欣赏时,很容易被触动,这与肖邦a小调玛祖卡(Op.59 No.1)的音乐情感有着直接对应。另一画作名为《鹳》。画中,两人抬头仰望天空中飞翔的大鸟——鹳。鹳的离去常常让人联想到离别与漂泊。其中的人物表情中透露出的遗憾、悔恨与乡愁,正是肖邦一生以及其的音乐创作中始终贯穿的三个关键词。最后她强调肖邦的玛祖卡作品在情感表达上具有极高的要求。演奏者需通过音乐与观众进行对话,需让人感受到音乐本身的力量,而不是个人的技巧,这要求演奏时必须始终保持对音乐的敬畏之心。(文/齐欢)