周淑安(曾用名:胡周淑安),她是中国最早学习与研究欧洲传统声乐艺术的音乐教育家之一,是中国现代音乐事业的先驱者,是中国现代第一位专业声乐教育家,第一位合唱女指挥家,第一位女作曲家。数十年来,她努力探索声乐教学民族化,为培养中国声乐专业人才作出了重要贡献。

周淑安(1894年5月4日-1974年1月5日)

周淑安于1894年5月4日诞生在鼓浪屿一个书香门第,祖父是前清举人,父亲周之德是深受人们敬佩的基督教牧师,母亲谢氏是南洋归侨,勤俭贤惠,心地善良,育有二子四女。周淑安是幼女,她的大哥周森友是留美医学博士,二哥周辨明博士是著名的语言学家。周淑安在孩童时代便显露了音乐天赋。当时,没有正规的音乐教育,她只能在教会里接触到一点音乐,她的二姐在教堂弹钢琴,她便跟姐姐学认五线谱,并学习弹琴和唱歌。1907年,周淑安考入鼓浪屿女子师范学校。1908年10月30日,美国舰队访问厦门一周,清政府在南普陀寺前的演武场,搭建了15座牌楼和帐篷,作为欢迎的主会场。14岁的周淑安在招待会上领唱美国国歌,大受美国舰队司令额墨利的赞赏,他说:“就是美国小孩,也很少能唱得这么好!”

1911年,周淑安中专毕业后,留校任教。为了进一步求学,她于1912年前往特别重视音乐教育的上海中西女塾读书。两年后,她听说清华学校招考第一届女子公费留学生,便与高年级同学一起去应试。在十项考试之中,有一门法文,从未念过法文的周淑安,跟着二哥周辨明突击学习了两个月,便去应试,居然全部课程都顺利过关。于是,她顺利地成为了我国首批10名公费留美女学生之一。

赴美留学

1914年夏,10名女学生乘“中国号”轮船抵达旧金山。为了博大专深、精益求精,周淑安入名校,从名师,发奋学习,勤于思考,勇于实践,几乎到了废寝忘食、分秒必争的地步。她先进入大学预科布拉津学院进修英文,一年后考入哈佛大学拉德克利夫女子学院,主修美术、音乐、语言,1919年毕业,获哈佛大学文学士学位。与此同时,她还在波士顿新英格兰音乐学院进修声乐、钢琴和视唱练耳课程。1917-1919年间,每逢暑假,她便到康奈尔大学办的音乐师范学院学习音乐教授法、合唱指挥和作曲理论。1919-1920年,她又到纽约音乐学院进修声乐,并在哥伦比亚大学选修社会工作课程。1920年毕业后,她顺道游览了英国、法国、德国、瑞士、意大利,大大开阔了艺术眼界。这年秋天,她乘轮回到上海,与中国第一位公共卫生专家胡宣明博士结婚。他们搬入愚园路居所,购置了一台三角钢琴。

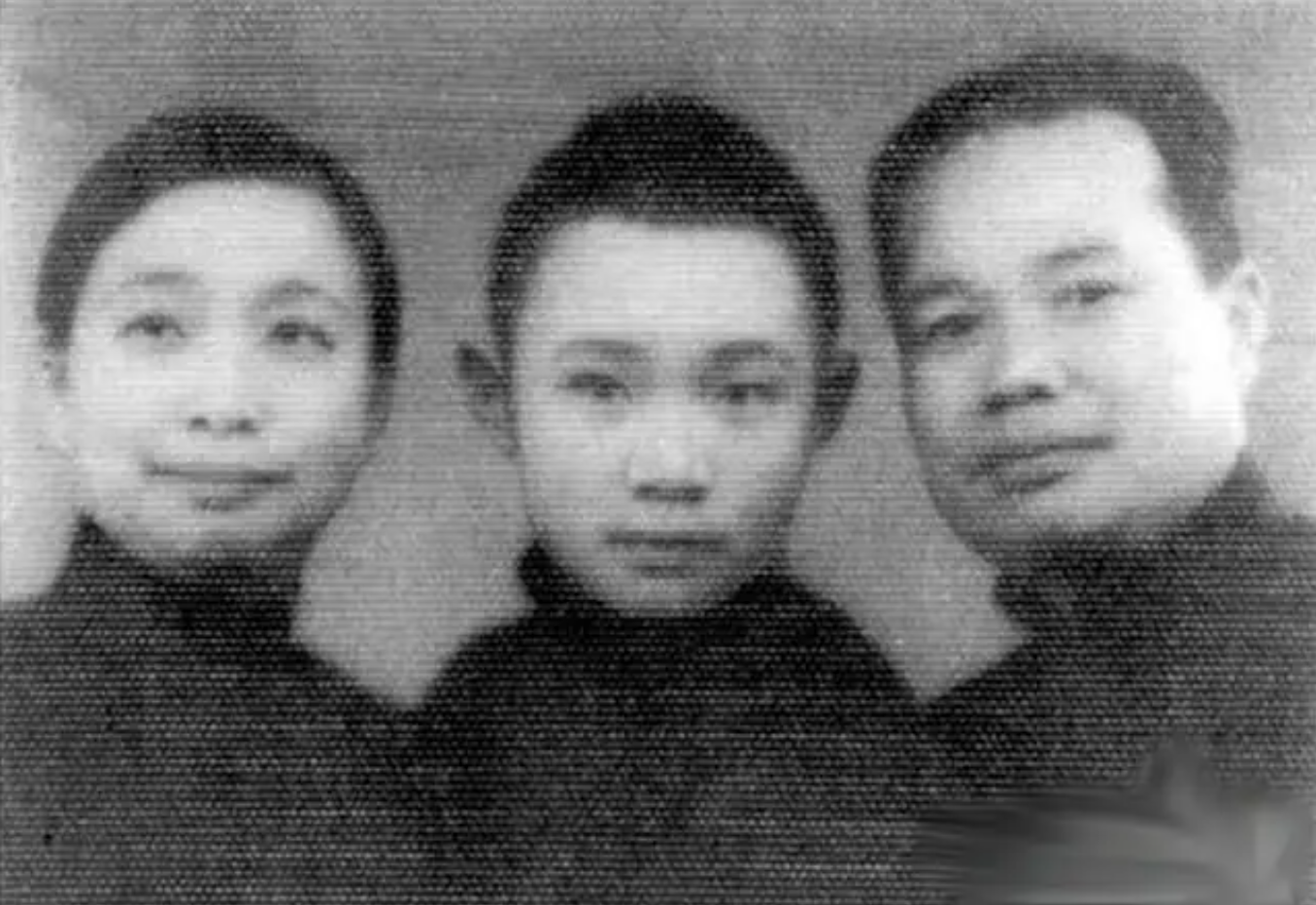

1921-1925年,周淑安随夫胡宣明前往广州、上海工作,曾在广东女子师范学校任音乐教员、在中西女塾任音乐教员。1925年,胡宣明决定借资再度赴美留学,于是周淑安回到故乡,任厦门大学音乐研究员兼合唱指挥,成为厦门大学历史上最早的音乐教师。1927年秋,周淑安带着4岁的儿子,到美国与丈夫团聚,并在著名的巴尔的摩匹巴底音乐学院,师从意大利著名声乐家、声乐系主任米涅蒂进修声乐。1928年,一家三口回到上海,胡宣明在上海医学院任教授,周淑安在家里私人教授音乐,并兼任母校中西女塾合唱指挥。

周淑安(左一)、其子胡伯亮(左二)、其夫胡宣明(右一)

1928年底,上海也和欧洲许多大城市一样,举行舒柏特逝世100周年合唱比赛,参赛者大都是居住在上海的各国侨民,可以说是一个小型的国际比赛。周淑安指挥的中西女塾合唱队,发挥良好,把握准确,声情并茂,力挫群雄,压倒了素负盛名、趾高气扬的英国、法国、俄国和德国代表队,获得头奖。时任上海工部局交响乐队指挥梅百器认为中西女塾合唱队表现优异,大加赞许,当即函约中西女塾合唱队参加上海工部局交响乐队音乐会的演出,这在当时是一种难得的殊荣。

任教音专

1928年,萧友梅聘请周淑安任上海国立音乐院声乐组主任。当时,该校的钢琴、小提琴组主任都是外国人,声乐组主任居然由一位中国女性来担任,自然异乎寻常。周淑安以极大的热情、超负荷地工作着。她除了教声乐主科外,还担任合唱指挥和指导视唱练耳,举办音乐会时,还给独唱的学生作钢琴伴奏。廖辅叔曾回忆道:“音乐会上的合唱节目到了,她走到台上,指挥棒一挥,合唱队成员的精神立即振作起来,大有万窍齐号、山鸣谷应的声势,为整个音乐会生色不少。”

周淑安的教学十分认真负责,而且善于因材施教,循循善诱。学生中谁的鼻音太重,谁的声音太粗,谁又容易跑调,她都心知肚明,一一指点迷津。她自己也开过独唱音乐会,但更多的是声乐教学和合唱指挥。她的天然音质不算美,音量也不够饱满,但她认真学习,刻苦训练,加上对音乐的理解相当深刻,掌握的文献资料相当丰富,弥补了先天之不足。她教的学生有一个共同的优点,即吐音咬字十分清楚,一丝不苟,唱外国歌曲的时候,更让外籍教师们赞赏不已。她以严谨的科学态度对待声乐艺术,在学贯中西的基础上,认真向民族戏曲学习,悉心研究传统戏曲的美学原则,学习其特殊的表现手法,坚持“以字行腔”为中心的教学原则,追求中国艺术意境和民族艺术气韵。

周淑安敬业乐群,爱生如子。她发现班上有一个叫胡然的学生,学习用功,成绩优异,但上课经常迟到,经过了解,才知道他家境贫寒,为了节省车费,步行上学。于是,周老师自己出钱给他买了一张电车季票,让他能准时、安心地学习。当时,上海电车不卖月票,只卖季票,一张季票的价钱就是一个小职员一个月的工资。后来,俄国籍男低音歌唱家苏石林来校任教,她又以学生前途为重,慨然让这位学生转到苏石林班上学习。这种博大的胸怀,比经济支持更难能可贵。胡然以后成为著名的男高音歌唱家、音乐教育家,是湖南音乐专科学校的创办人兼校长。另一位学生唐荣枚以18岁的虚报年龄考入上海国立音专的声乐特别选科,经胡然介绍师从周淑安教授。周淑安教授看到唐荣枚家境清寒,便许她每学期只交1/3学费——20元。唐荣枚后来成为我国性命的女歌唱家、音乐教育家。

周淑安的学生胡然

可以说,周淑安与萧友梅、黄自等音乐家,一起共同缔造了中国第一所高等音乐学府——上海音乐学院,并为它的发展壮大奠定了坚实的基础。

音乐创作

“9.18事变”,国难当头,周淑安和其他爱国者一样,用音乐创作和演出来表达自己的爱国之情。她自作歌曲,自己指挥,更能起到鼓舞人心、同仇敌忾的作用。1930-1931年国立音专乐艺社编辑出版的《乐艺》杂志,几乎每期都有她写的歌曲和文章。这一时期,她创作了抗日歌曲《抗日歌》、《同胞们》、《不买日货》、合唱曲《呜、呜、呜!》等。1931年10月间,她指挥学校合唱队演唱了黄自(1904-1938)的《抗敌歌》《旗正飘飘》,上街宣传演出,开展抗日募捐活动。喻宜萱教授回忆道:“‘旗正飘飘,马正萧萧’、‘中华锦绣江山谁是主人翁?我们四万万同胞!’的铿锵声浪,巍然正气,真扣人心弦!中国歌曲的巨大感染力,同学们在思想感情上受到深刻教育和启示。后来音专的同学一批又一批地走向社会,其中不少人积极创作和演出中国作品,与当时学校重视用中国教材,是有因果关系的。”与此同时,周淑安还创作了歌曲《乐观》、《安眠歌》、《心安身自安》、《关不住了》、《老鸦》、《雨》、《小诗》等;写了《声乐问题随感录》、《儿童与音乐》、《中小学校唱歌教员之责任》等文章。唱其歌,读其文,真觉得文如其人,不同凡响。

与此同时,周淑安还创作了大量艺术歌曲,特别是儿童歌曲。列为国立音专学校丛书的《抒情歌曲集》、《恋歌集》各收有6首配钢琴伴奏谱的歌曲,均由商务印书馆于1935年在上海出版。著名学者赵元任(1892-1982)非常赞赏这些具有民族化的艺术歌曲,说“(周淑安的)《乐观》(胡适词)是个很有音乐价值的作品。”

1932年,中华慈幼协会以五线谱印行了她的《儿童歌曲集》,收入了配钢琴伴奏的歌曲54首。这在30年代的中国,是一本难得的、有分量的儿童歌曲专集。作者在《自序》中说:“(我)深感儿童歌乐教材的缺乏……从陈鹤琴的《儿童图画诗歌集》、小学国语教科书、国立音专的校刊及其他诗歌中,选出适合儿童心理及学力的歌词50余首,乘天然的兴趣,信笔直书,作成歌谱。”

著名音乐家黄自在这本歌曲集的序言中,对周淑安的一些创作歌曲作了具体的分析:“《早晨歌》中钢琴伴奏最后一句,岂不是描写‘树上小鸟’的叫吗?《小老鼠》歌末句下行半音阶岂不是描写小老鼠‘咕噜咕噜滚下来’吗?再如《天地宽》中‘乘船航大海’句波动式的伴奏暗示划桨;‘骑马上高山’跳跃式的伴奏授意奔蹄,也是同样的明显。”“其他各曲中用音乐来增加诗的表情,像上面那样刻画毕肖、淋漓尽致的地方不胜枚举了。”“音乐与诗的情感是完全吻合的。”“像这样的歌曲,才可算艺术作品,才能给我们认识音乐的真意义。”这本歌曲集经过删补,于1935年由开明书店分成四册出版,共有58首歌曲,分为线谱与简谱两种版本,均无钢琴伴奏。

值得我们注意的是,周淑安创作的摇篮曲《安眠歌》,词用厦门家喻户晓的方言童谣:“呵呵困,一暝大一寸;呵呵惜,一暝大一尺。”两句词,反复唱八遍。厦门大学音乐系的周畅教授评论道:“这可以说是我国第一首花腔歌曲,配上很单纯的钢琴伴奏(右手基本上和歌曲旋律一致,左手基本上分解和弦音),用近代作曲手法去发挥民谣,这基本上是‘国民乐派’的做法。”

上海沦陷,她到了重庆乡下。过去的学生,有几位已是音乐界的领导人,他们数次以最好的条件请她复出授课,她都婉辞拒绝。她宁愿在乡下料理家务,进行音乐研究、创作和翻译,有时间则教教乡村小孩唱歌。宁静致远,澹泊明志!

桃李天下

1974年1月5日,这位对中国现代音乐事业作出了巨大贡献的老人,与世长辞。一生怀瑾握瑜,身后化作雪魄冰魂!1月9日,亲友们在上海龙华火葬场为周淑安举行了隆重的葬礼。参加的人真不少,花圈摆满了大厅。人们怀念着这位著名的音乐家,她是名教授、“官太太”,留学美国多年,又住在十里洋场的上海,可是生活十分俭朴,不烫头发,不讲究衣着打扮,常穿深暗的单色旗袍,偶尔带点暗花。她的话语不多,很少发怒,从不用刻薄之词损人,不搬弄是非,不背后议人,对人宽厚真诚,慷慨大方,乐于助人,从不计较金钱、地位,亲友和学生受过她的恩惠者很多,可她从不标榜自己。她丝毫没有架子,保姆病了,她亲自服侍;旧衣服送人,她都要洗好补好,她说这是母亲的影响。她见一位佣人的儿子很有才华,便设法培养和资助他上大学。人们提到这些事,都不免痛哭流涕。桃李无言,下自成蹊啊!

而更重要的,是她培养了那么多杰出的歌唱家、音乐家,建国前后著名的中国声乐界四大名旦,就有三人是她的学生——喻宜萱、张权、郎毓秀;著名音乐家胡然、孙德志、吕骥、洪达琦、劳景贤、唐荣枚、陈玠、江桦等均曾就学于她的门下。她的品格,她的学识,她的事业,她的风范,在她的一代代学生中延续,薪传,发扬光大……

喻宜萱回忆道:“我最后一年的主科课转到胡周淑安先生班上学习。她以渊博的学识,旺盛的精力,一心扑在教学工作上。她除了教我们独唱曲目外,还利用课余时间,尽义务组织我们唱重唱。我们学过《弄臣》中的四重唱,《拉美摩尔的露契亚》中的六重唱(带合唱的),让我和两位男高音同学劳景贤与胡然学习《茶花女》中的两首二重唱,以及魏德(J·A·Wade)的二重唱:‘我曾在梦中漫游’……,这些曲目曾多次在音乐会上演出。周先生的教学,充实了我们的学习内容,开阔了我们的艺术视野,从各种不同形式的声乐作品中,学到了不少知识,也增长了我们对学习音乐的志趣。她的辛勤劳动,使我获益匪浅。尤其是她那诲人不倦的精神,给我留下了极深的印象。”

张权回忆道:“停留在上海的短期中,我有机会认识了周淑安先生。当时她是上海音专的声乐老师。她给我上了三周课。第一次她给我练习发声后,就给了我好多作品。……每次上课,我几乎都小声默唱会了才去。周先生讲:这样很好,只要小声默唱时注意保持自己的感觉和正式唱时一样就好了。……那是我第一次学到的中国艺术歌曲。《玫瑰三愿》的最后一句低音到b,周先生讲:在唱“好”字前,要好好换气,把声音放松并稳当地稍稍向胸声区接近,同时一定要保持住头腔共鸣的位置。这样,这一句就容易得到声音和感情上的圆满效果。……周先生让我考了上海音专,那是在江湾临时校址招生。周先生弹伴奏,我唱了《玫瑰三愿》和其他一些歌。录取时,我已回老家宜兴。”

……

1979年12月8日,辽宁省文化局、音协辽宁省分会、沈阳音乐学院在沈阳回龙岗革命公墓礼堂为周淑安举行了隆重的追悼大会,对她的一生作出实事求是的评价:“周淑安是我国老一辈的音乐家,从事音乐事业60余年,一生兢兢业业,把毕生的精力献给了我国的音乐教育事业,培养了大批优秀的音乐人才,有些是我国音乐界著名的音乐家或音乐界的领导人,还有一些在国外从事重要的音乐研究工作,或是著名的音乐家。她在音乐事业上的贡献及影响遍及国内外。”

唐朝诗人杜甫的诗曰:“好雨知时节,当春乃发生;随风潜入夜,润物细无声。”周淑安的音乐教学,像春雨滋润幼苗,让它们茁壮成长;更滋润了学生心田,使他们受用无穷。