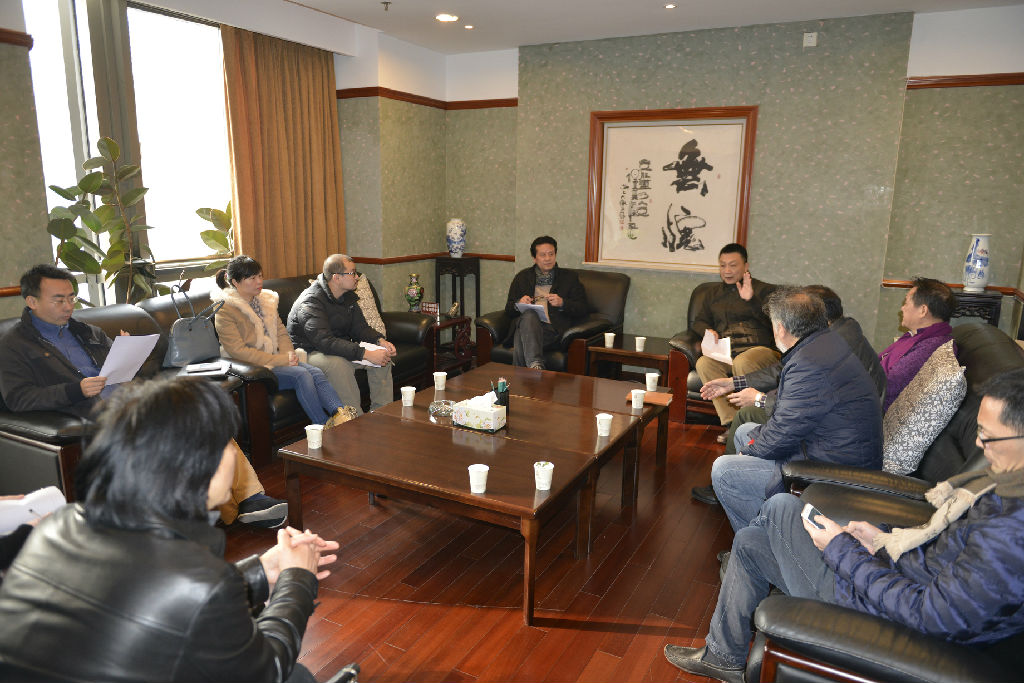

12月25日,上海音乐学院召开“上海港码头号子”保护与传承专题座谈会,院党委书记、院长林在勇,我院相关专业的专家教授及职能部门负责人出席。

“上海港码头号子”是第二批国家级非物质文化遗产保护项目,是整个上海市文化遗产中不可或缺的组成部分。不久前,上海市委常委、浦东新区区委书记沈晓明到塘桥街道调研,在详细了解“上海港码头号子”的保护传承情况后明确指出:要把“上海港码头号子”的保护传承工作与上海音乐学院的专业研究对接起来,希望上海音乐学院派出专家,给“上海港码头号子”的保护传承工作在音乐方面提供专业的支持。作为我国历史最为悠久的高等专业音乐院校,上海音乐学院历来对我国丰富多彩的民族民间音乐以及非物质文化遗产十分重视,并且在此项工作中取得过丰硕的成果。12月7日,院党委书记、院长林在勇亲率专家团队,走访了浦东新区塘桥街道,与街道的同志一起就如何做好保护传承工作展开了热烈的讨论。双方约定近期内尽快拿出一个工作方案。

在“上海港码头号子”的保护与传承座谈会上,林在勇指出,“上海港码头号子”蕴含了重要的文化价值、历史价值和艺术价值,具有鲜明的上海城市文化特质,对“上海港码头号子”的保护与传承,上海音乐学院责无旁贷,学院将派出专业教师,在声音资料的记录整理、理论研究、创作创新、宣传推广等方面予以积极协助,把这项工作做好。当下对“上海港码头号子”的真正保存方式是挖掘其核心精神和主要价值,在此基础上对号子的主要素材进行创新和拓展,做到与时俱进,符合当代的审美态度和人文环境,设计创作出有影响力和传播力的文化产品。上音要把“上海港码头号子”的保护与研究做成“非遗”音乐、民间音乐保护和研究的重要范本,在此基础上酝酿成立“非遗”音乐研究中心,为上音拓展出一个新的学科建设和事业发展平台。

与会者纷纷建言献策,讨论热烈深入。大家认为,保护非物质文化遗产,不仅仅是对祖先负责,对自己负责,也是对后代负责。它对增强民族的自信心、自豪感,增强民族认同感、归属感,促进经济、社会、文化的全面协调发展,构建社会主义和谐社会,都将起到积极的促进作用。“上海港码头号子”是劳动者的声音纪念碑,我们不仅需要物质文化的繁荣,“还需要无形的、非物质的纪念碑,以纪念日渐远去的文化声音以及令人不忘曾经的昨天”(翁敏华语)。

会议就开展“上海港码头号子”的保护与传承工作形成初步意见:1、成立“上海音乐学院·上海港码头号子保护传承基地”,积极开展搜集整理、研究推广等工作;2、与塘桥街道签署相关协议,明确“上海港码头号子”的保护传承工作的职责;3、立刻开展对“上海港码头号子”现有声音资料的整理,此项工作分二步走:首先将未记谱的码头号子记录下来,将已记录的乐谱重新校对,其次,出版一本较全面的《上海港码头号子》乐谱(简谱、五线谱);4、对现有的图像资料(尤其是动作资料)进行整理,形成全面客观的可传承的动作语言方案;5、以“上海港码头号子”为素材进行艺术作品创作,使该“非遗”项目在当代不仅得到传承,还能够得到发扬光大;6.协助做好宣传推广工作,尽快推出一台高质量的充分展现“上海港码头号子”风采的专场演出。