为落实立德树人根本任务,进一步深化本科教育教学综合改革,上海音乐学院以新一轮本科教育教学审核评估为契机,深入开展迎评自建工作,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,深入构建拔尖创新人才培养体系,切实提升本科人才培养质量。

学校推出“审核评估院系巡礼”系列专题,持续分享各教学单位在本科人才培养、专业建设、课程建设、教育教学改革等方面的特色亮点,共同推动学校本科教育教学高质量发展。本期展示的是声乐歌剧系。

一. 院系介绍

1927年国立音乐院建院之初即设立“声乐组”,1957年,民族声乐专业成立,1958年,声乐专业成立两系:声乐一系(民族唱法)、声乐二系(美声唱法)。1966年4月,声乐一系、二系合并为声乐系。2008年更名为“声乐歌剧系”。本系重点培养美声演唱和民族声乐演唱两方面的专门人才,拥有本科、硕士、博士完整的人才培养体系。下设美声、民族声乐、艺术辅导、表演基础四个教研室,课程涵盖声乐演唱、歌剧表演、艺术歌曲等专业课和音乐理论等基础课程。经过多年的学科建设和发展,形成了富有特色的教学与实践体系,培养出了大批优秀声乐人才。

二. 人才培养

培养能够适应新时代艺术市场环境,具备较完善的声乐表演(演唱)方面的知识和能力,具有良好的艺术素养和职业素质,具备创新精神和较强实践能力,能在专业艺术院团及艺术院校独立从事音乐表演、教学的高等应用型专门人才。

三. 师资队伍

声乐歌剧系拥有资历深厚的声乐教授和经验丰富的教师以及国内外享有盛誉的歌唱家和教育家,他们为声乐歌剧系的人才培养做出了重要贡献。建系以来,先后由周淑安、周小燕、葛朝祉、温可铮、常留柱、卞敬祖、廖昌永教授担任系主任,现任系主任为方琼教授。成立至今,还有洪达琦、劳景贤、蔡绍序、高芝兰、王品素、谢绍曾、鞠秀芳、邱和西等一批国内著名教授为系部的发展做出重大贡献。目前,声乐歌剧系下设美声、民族声乐、艺术辅导及表演基础4个教研室,全系教职工54人,含专任教师40人,外籍长聘专家7人,行政7人。其中教授15人,副教授20人,讲师11人,助教1人。另有返聘教师6人,各类外聘、兼课教师17人。教师队伍始终保持着严谨治学的态度,遵循“循序渐进、因材施教”原则,使学生掌握科学的发声方法、良好的演唱能力和表演技巧。

四. 教育教学

声乐歌剧系现已形成多层次的课程教学体系。近年来开设的代表性课程有《民族声乐与民族器乐合作艺术》,探索民声演唱与民乐小乐队合作艺术。《声乐与室内乐合作艺术》,为学生提供常态化与乐队合作的机会。《歌剧名作赏析》《歌剧概论》《论文写作》课,提升学生的歌剧理论水平及论文撰写与研究的能力。

在课程建设与教改中取得的成果包括:2022年《艺术歌曲》获批上海高校市级重点课程,《合唱》获批市级课程思政示范课程;2023年《歌剧表演》入选上海高校市级一流本科课程;《独唱(美声)》课程入选上海市课程思政示范项目名单;廖昌永教授获批课程思政教学名师;《音乐表演(美声)》、《音乐表演(民声)》入选上音研究生教育精品课程(课程思政专项)建设项目。《基于“歌剧学院”建设的歌剧表演复合应用型研究生人才跨学科培养》(项目负责人:廖昌永教授)入选“2023年上海市研究生教育改革项目立项名单”。2024年《中国歌剧》获批上海高校市级重点课程。

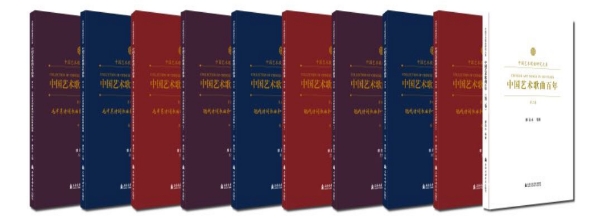

2022年出版的《中国艺术歌曲百年曲集·第二辑》《中国艺术歌曲百年·第二卷》以1949年中华人民共和国成立至1978年十一届三中全会为断代,以作品创作年代先后顺序为首要依据进行排列,力求相对完整地为读者还原中国艺术歌曲在这一时期的创作全貌。这套书获评2023年“音联体”优秀图书出版奖。

五. 科学研究

声乐歌剧系近年来在声乐艺术科研领域取得了显著成就,特别是在国家艺术基金和国家社科基金项目的申报中表现突出。

廖昌永教授作为首席专家,成功获批2020国家社科基金艺术学重大项目《中国红色音乐文化传播研究》,该项目聚焦中国红色音乐文化传播的历史发展、基础理论、战略决策等,具有重要的学术价值和社会意义。2024年,廖昌永教授领衔的《歌剧表演人才培训》成功获得国家艺术基金立项。项目通过集中培训,提升了青年歌剧表演人才的专业技能,促进了歌剧艺术的传承与发展,对培养新时代歌剧人才、推动中国歌剧事业具有重要意义。

2019年,方琼教授申报的《音乐会<长相知>巡演》获得国家艺术基金立项,2020年方琼教授再以《“文化自信”视阈下推动中国古诗词音乐文化传承与创新的路径研究》获得国家社科基金立项。这两个项目致力于深入分析中国优秀古诗词声乐作品的创作思想与技术,不仅深化了古诗词音乐的现代传播,还探索了在文化自信背景下的传承路径,对中国传统声乐艺术的研究和发展具有重要的科研价值。

2022年青年教师陈家坡获批年度国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目;2019年杨学进教授主持国家艺术基金《少数民族声乐表演人才培养》项目,立足于少数民族声乐艺术的继承与发展,探索民族声乐表演艺术与传统民间演唱的融合,促进了对少数民族音乐的认知、保护和传承。

2023年在厦门成功举办“第二届中国高等艺术院校民族声乐教学与理论研究论坛”,来自全国10所独立专业音乐学院和6所艺术院校的10位院级领导和众多专家学者,围绕中国民族声乐“新时代创新发展”进行了为期两天的集中交流。论坛包含3场主旨发言、2场学术研讨与汇报、3场大师班和2场音乐会,深入学习贯彻习近平文化思想,推动了新时代中国民族声乐创新发展。

近年来在国家艺术基金和国家社科基金等重大项目的引领下,声乐歌剧系的教师团队依托丰富的实践经验,不断提升科研能力,成功申报了多项省部级和校级科研项目。

六. 特色亮点

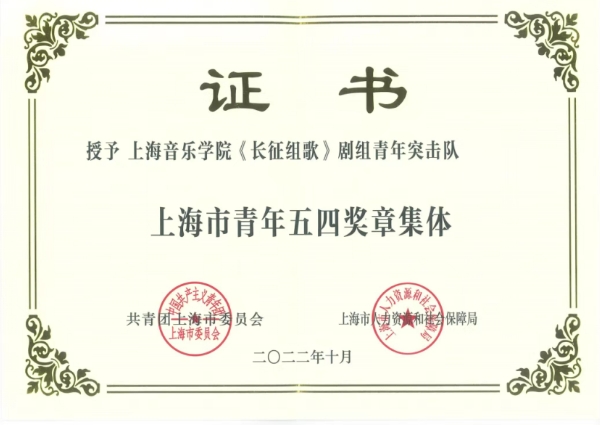

声乐歌剧系党总支教师支部现有党员16人,学生支部现有党员17人。在发挥优良教学传统的基础上,坚持继承与创新相结合。2023年以来开展“正本清源 以艺润廉”等音乐党课、音乐会100余场。教师党支部入选2021上海高校“双带头人”教师支部书记工作室工作案例;学生党支部荣获上海市学生样板党支部;团总支荣获上海市活力团总支部,上海音乐学院优秀团总支称号。运用官方微信公众号平台开展网络思政教育,近五年发布160余篇推文。

近三年以来,两位辅导员先后获得“上海市毕业生就业工作优秀工作者”称号;学生参加中华经典诵读演讲大赛获国家和上海市级奖项14项;学生团队连年参加“互联网+”大学生创新大赛获上海赛区银奖两项,总支书记朱晶晶连续5年获该赛事优秀指导教师奖;组织学生在上海、陕西、四川、新疆、湖南、宁夏、福建等地或开展访问研学,或以“音乐快闪”公益音乐会,“音乐微党课”“音乐思政课”等方式开展行走的音乐思政,开展暑期社会实践,服务城市美育,培养使命担当。积极指导13名本硕学生开展创业,引导4名本科生参军入伍。

开展“顶培计划”,获得丰硕成果。成功展示了“教创演研”一体化人才培养模式的成果。近年与国外歌剧院联合制作歌剧《茶花女》《塞维利亚的理发师》《卡门》等,培养了一大批优秀的歌剧人才。2023年《茶花女》和原创歌剧《康定情歌》双双入选中国歌剧节并获优秀剧目奖;2024年歌剧《康定情歌》成功亮相国家大剧院。

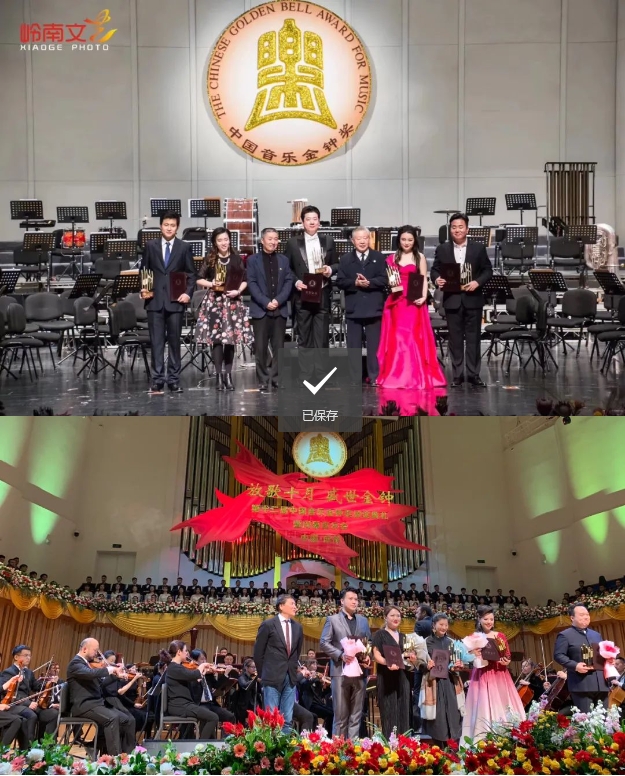

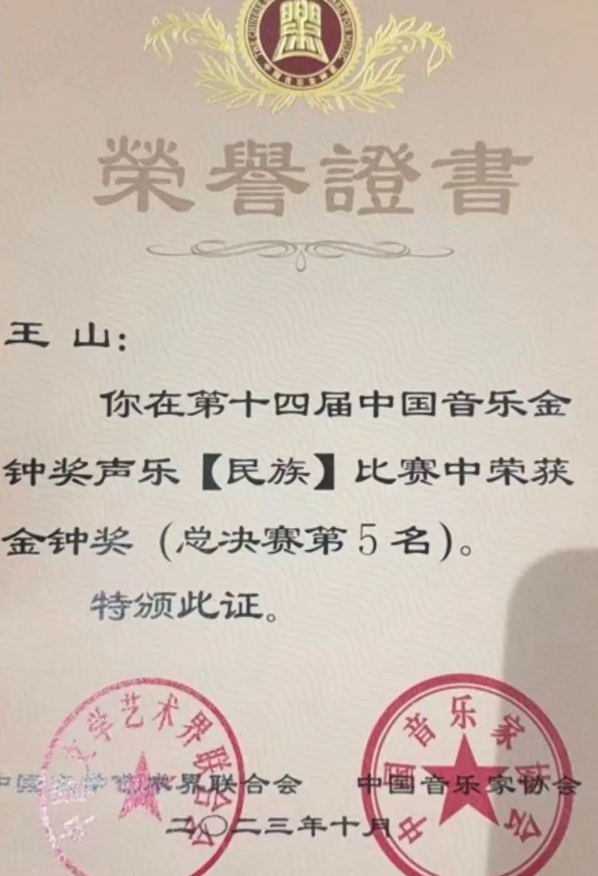

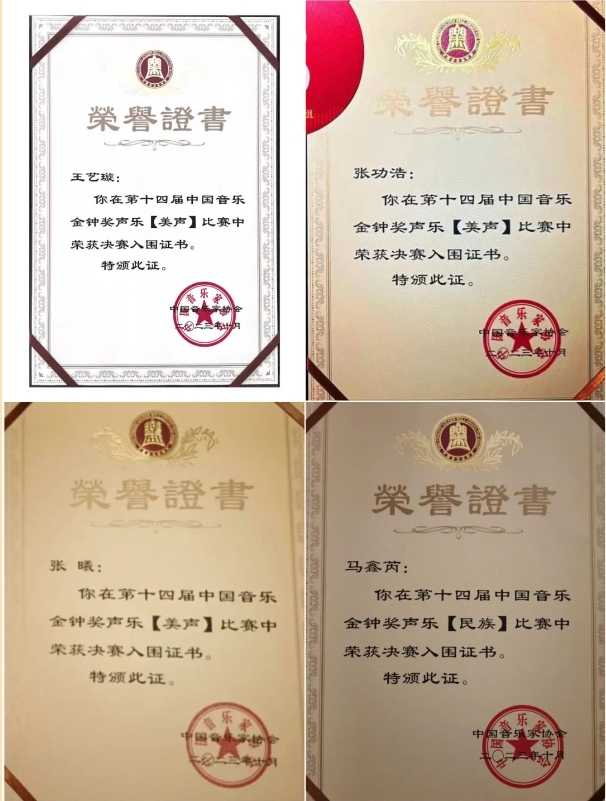

高质量推进“双一流”建设,优化完善“教创演研”一体化人才培养模式,培养层次更高的国际国内顶尖赛事获奖人才。2023年博士生王山在第十四届中国音乐金钟奖比赛中问鼎民声演唱金钟大奖,另有马鑫芮、张功浩、王艺璇、张曦四位同学闯入总决赛。2024年博士生顾文梦在第七届圣·哥伦巴诺国际声乐比赛获第一名,冯浩然获决赛奖,之后顾文梦登上意大利“加利波底”号航母,主演歌剧《蝴蝶夫人》;博士生胡斯豪入选梅罗拉歌剧计划(Merola Opera Program),博士生张功浩入选罗西尼歌剧节(Rossini Opera Festival)。近两年全系学生在各类声乐比赛中取得奖项200余项。

2023年教师党员李秀英教授获“全国归侨侨眷先进个人”,2021年获“上海市巾帼建功标兵”;2023年杨学进教授获“上海市教育系统巾帼建功标兵”;2024年教师党员陈京蔚副教授获第六届上海高校青年教师教学竞赛社会科学组一等奖;教师党员陈剑波教授获上海民族团结进步先进个人;“方琼劳模创新工作室”获批2024年上海市教育系统劳模创新工作室。声乐歌剧系获2023-2024年度上海市教育系统“三八红旗集体”称号。